AU QUOTIDIEN. Comme l’explique le Pr Henri Wortham*, invité du premier épisode de notre podcast Inspirons !, les PFAS sont partout, omniprésents dans notre quotidien. Quand leur toxicité sur la santé tient à leur effet d’accumulation dans les organismes et l’environnement, une manière de se protéger de ces polluants éternels est d’agir au quotidien pour réduire son exposition. Et cela commence par adopter des gestes simples, comme ceux que nous vous partageons dans cet article.

* du Laboratoire de Chimie de l’Environnement d’Aix-Marseille Université (LCE)

Aérer régulièrement son intérieur

Notre exposition aux polluants éternels (PFAS) présents dans l’air se produit surtout dans nos intérieurs. Nos habitats sont en effet des nids à PFAS : revêtements de fauteuils et canapés, de rideaux ou de tapis, vernis qui tapissent les meubles, isolants de fils et câbles électriques… Ces molécules se logent partout et plus particulièrement dans la poussière. Nettoyer et aérer régulièrement son habitat permet donc de réduire leur concentration dans l’air que nous respirons. Un geste d’autant plus bénéfique pour les enfants, qui sont plus proches du sol du fait de leur taille.

Le bon geste : ouvrir les fenêtres de son habitat plusieurs fois par jour, au moins pendant 10 minutes. Si votre logement n’est pas suffisamment aéré, les PFAS, comme les autres polluants de l’air intérieur, ont tendance à s’accumuler. A noter : aérer et ventiler permet de diluer les polluants, pas de les éliminer. Pour les éradiquer, il sera nécessaire d’agir directement sur les sources de pollution.

Équilibrer son alimentation

Avec l’eau, la nourriture est la première source d’exposition aux PFAS, dont une partie provient inévitablement de l’atmosphère. Selon une étude publiée par des scientifiques du Dartmouth College (États-Unis) en avril 2024, les poissons et les crustacés sont les aliments qui nous exposent le plus à leur ingestion. Particulièrement deux molécules spécifiques de PFAS, les alkyls poly et perfluorés. Comme l’explique l’Anses, l’agence qui assure la sécurité sanitaire des aliments, la viande (surtout le gibier), les œufs, le lait et les fruits ne sont pas en reste. Pas plus que les légumes (en particulier les légumes racine). Pour réduire la part de PFAS présente dans l’alimentation, l’Europe a adopté en janvier 2023 une norme qui impose des teneurs maximales : elle est de 4,4 ng pour les quatre principaux polluants éternels (PFAS) recensés dans les denrées alimentaires (PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS) par kilo de poids par semaine.

Le bon geste : Equilibrer sa consommation pour réduire l’effet d’accumulation des PFAS dans notre organisme. Si l’on a l’habitude de manger du poisson trois fois par semaine, on peut par exemple réduire sa consommation à un repas hebdomadaire. Privilégier les aliments sans contenant plastique. Qui dit plastique, dit en effet généralement PFAS.

Filtrer l’eau du robinet

A ce jour, de nombreuses communes françaises dépassent la norme européenne de référence de 100 nanogrammes/litre de PFAS dans l’eau du robinet qui rentrera en vigueur en 2026. A cet horizon, rechercher la présence de 20 PFAS dans le distribution d’eau potable sera obligatoire. En région Sud, l’ARS Paca et la DREAL-Paca ont anticipé cette échéance réglementaire en lançant une campagne d’analyses prospectives de PFAS depuis 2023. Résultat : à ce jour, les réseaux investigués en région Provence-Alpes-Côte d’Azur distribuent une eau qui respecte la limite de qualité fixée au robinet du consommateur pour la somme des 20 PFAS ciblés (voir notre note technique)

Le bon geste : consulter l’ARS Paca ou le site web du distributeur d’eau de sa commune. La plupart met en ligne les résultats des analyses effectuées sur son réseau. Si ce n’est pas le cas, sante.gouv.fr propose d’accéder directement aux résultats du contrôle sanitaire réalisé par les Agences Régionales de Santé via une page spécifique.

Délaisser ses poêles et casseroles antiadhésives

Si l’on sait encore peu de choses sur les PFAS, comme le rappelle Henri Wortham dans le podcast d’Inspirons !, leurs principales voies de contamination sont l’ingestion et l’inhalation. En raison de leur revêtement qui en contiennent, les poêles et casseroles antiadhésives sont des plus contestées. D’une part, parce que chauffer ou cuire des aliments dans ce type de contenants favoriserait l’imprégnation des molécules toxiques dans les aliments. D’autre part, parce que les polluants éternels (PFAS) issus de ces chauffes et cuissons se retrouvent dans l’air environnant via les vapeurs et fumées qui en résultent. Selon une étude menée par UFC Que Choisir, les risques d’une exposition aux PFAS via les poêles, casseroles et autres cocottes antiadhésives ne sont pas encore clairement identifiés. Par mesure de précaution, l’association nationale des consommateurs conseille d’éviter d’utiliser les récipients antiadhésifs de cuisson qui sont rayés ou abîmés. Ils sont en effet plus susceptibles de laisser s’échapper des substances indésirables.

Le bon geste : se séparer de ses modèles antiadhésifs s’ils sont abîmés. Les modèles en fonte, en acier ou en inox sont des alternatives intéressantes pour les personnes qui souhaitent se séparer des matériaux antiadhésifs.

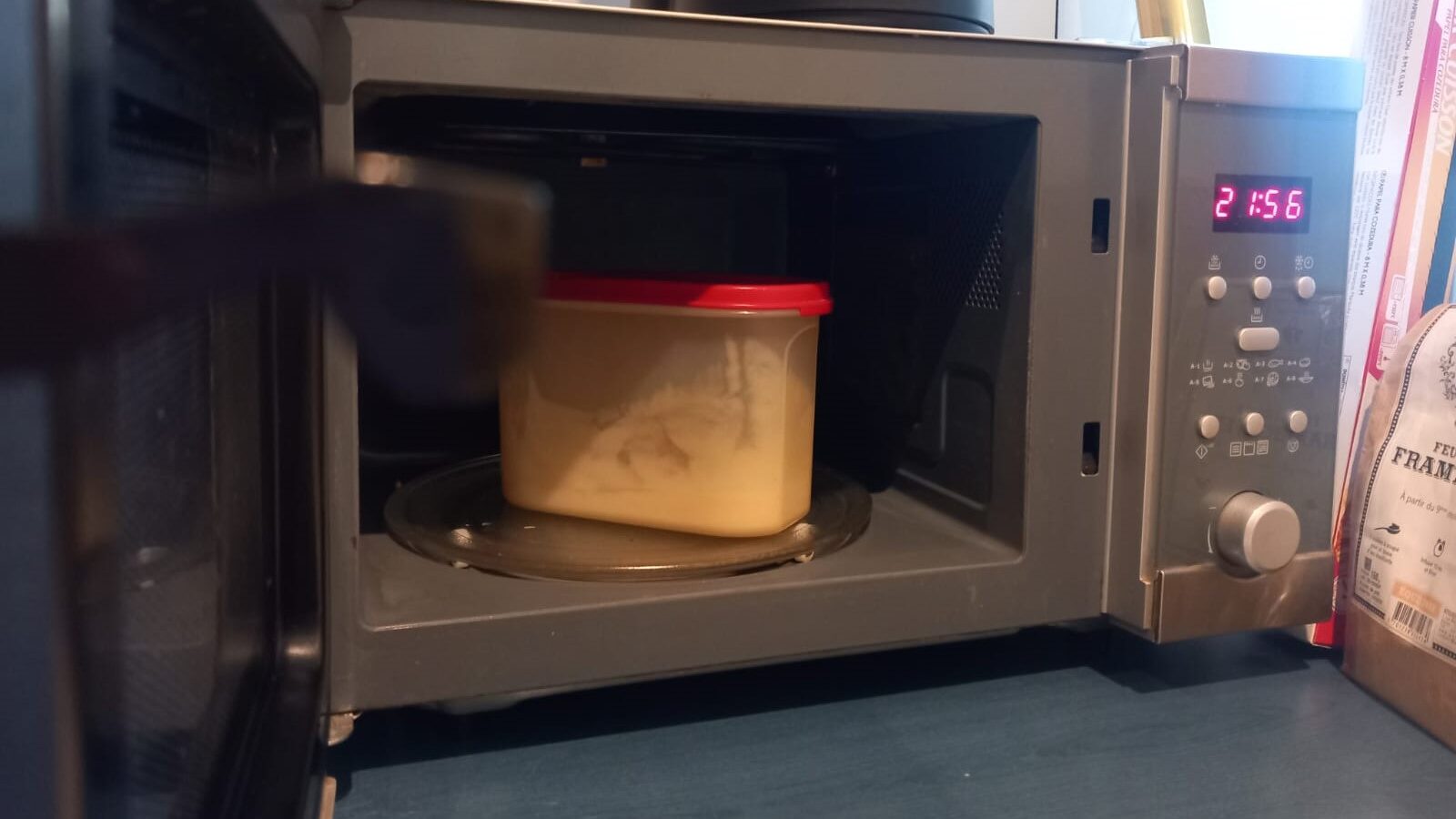

Éviter les contenants en plastique pour réchauffer au micro-ondes

Dans la même lignée, on évitera de réchauffer ses aliments au micro-ondes dans des contenants en plastique. Dixit Henri Wortham, quand ils sont exposés à la chaleur, tout comme dans le cas des poêles antiadhésives et autres ustensiles de cuisine enrobés de revêtements similaires, le transfert des PFAS vers les aliments est facilité. Idem concernant leur caractère volatile dans l’atmosphère, qui permet aux molécules rejetées pendant la chauffe d’être respirées avant de s’accumuler dans notre organisme. Où comme dans l’environnement, elles ne parviennent pas à se dégrader. Résultat : elles s’y agglomèrent pour servir de socle à des pathologies ou maladies potentielles ou avérées.

Le bon geste : placer ses aliments directement dans une assiette ou un bol avant de les réchauffer. Pour les inconditionnels du micro-ondes, l’Anses préconise d’éviter le réchauffage poussé qui augmente plus encore le risque de migration des substances. Autrement dit, d’opter pour moins de puissance et un temps de réchauffe plus long.

Trier ses vêtements sportifs

S’ils sont pensés pour garantir leur imperméabilité, limiter la transpiration et protéger du froid, les vêtements techniques de sport sont aussi des concentrés de PFAS. Quand les scientifiques écartent globalement leur transmission par simple contact cutané, leur impact sur la santé humaine découle essentiellement de celui laissé sur l’environnement. Les process de fabrication de ces vêtements outdoor induisent en effet des rejets massifs des molécules de PFAS dans l’air, les eaux et les sols. Soit, là où nos vaches et volailles respirent, broutent ou picorent. Là, aussi, où sont cultivés les fruits, légumes et autres céréales qui font notre alimentation.

Le bon geste : se tourner vers des alternatives, comme les vêtements sportifs fabriqués sans composants perfluorés, de plus en plus développés par les marques du genre.