DECRYPTAGE. Bien plus qu’une simple cause aux allergies saisonnières, les pollens sont l’expression de multiples enjeux. Quand leur présence impacte la santé unique, elle renvoie également aux conséquences de la pollution de l’air, du réchauffement climatique et de la météo. Comme aux gestes qu’il nous faut adopter pour nous préserver et nous adapter.

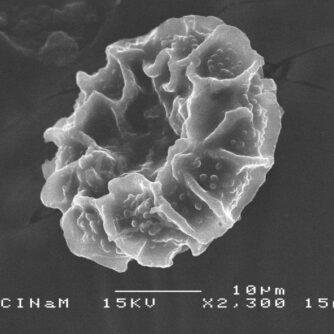

Les pollens sont de minuscules grains produits par les végétaux (plantes à fleurs, herbacées, graminées, arbres…) nécessaires à leur reproduction. Ces pollens sont largement libérés par les plantes dites « anémophiles » qui se reproduisent grâce à leur transport par le vent vers des fleurs femelles. Souvent considérés comme nuisibles en raison des manifestations allergiques plus ou moins graves qu’ils peuvent engendrer (rhinite, conjonctivite, difficultés respiratoires, asthme, réactions cutanées de type eczéma ou urticaire), ils ne sont pas tous à redouter (25 sortes de pollens allergisants courants sont répertoriés en France). Suffisamment cependant pour toucher ¼ de la population française et s’imposer comme une « pollution biologique » de l’air. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les principaux pollens allergisants sont ceux issus du cyprès, du noisetier, de la pariétaire, de l’olivier, de l’aulne, du frêne, du platane, les graminées et l’ambroisie (surtout dans le Vaucluse et nord des Bouches-du-Rhône).

Les pollens, un enjeu de santé publique

Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), 30 % des adultes et 20% des enfants de +9 ans souffrent de pollinose en France (allergie aux pollens, également appelée rhume des foins). Une proportion qui a presque doublé en 20 ans dans les pays industrialisés et qui devrait atteindre les 50% en 2050 selon l’OMS. Cette prévalence de la population allergique aux pollens a poussé de nombreux scientifiques à s’intéresser à un lien probable avec le changement climatique et la pollution de l’air. Au fil du temps, ce lien s’avère toujours plus démontré.

Le changement climatique, facteur aggravant des pollens

Hivers plus doux, déficits ou excès pluviométriques, migrations d’espèces végétales… sont autant de conséquences du réchauffement du climat. Cette hausse des températures terrestres impacte aussi la floraison et la pollinisation des espèces végétales, les rendant plus précoces et plus abondantes. Par conséquent, les saisons polliniques s’étendent à la fin de l’hiver et au début du printemps.

Comme le rappelle le Professeur Denis Charpin, ancien chef de service de pneumologie-allergologie de l’Hôpital Nord à Marseille, c’est notamment le cas pour le cyprès, principal allergène de la région Sud. Sa période de pollinisation s’est étendue de janvier à avril, quand elle se terminait auparavant en mars. Par effet domino, la population est donc exposée plus longuement à ses pollens, ce qui la rend plus sensibilise à leurs allergènes.

En parallèle, l’augmentation de la concentration de dioxyde de carbone (CO2) dans l’atmosphère accroît de façon significative la production de pollens. Ce gaz, nécessaire à la photosynthèse et propice au bourgeonnement précoce des espèces, illustre le lien entre des pollinoses en croissance constante et les polluants atmosphériques. Et il n’est pas le seul.

BON A SAVOIR

Selon une étude publiée sur ResearchGate, les concentrations actuelles de CO₂ ont fait grimper la production de pollen de 131 % par rapport à la période préindustrielle. Si le taux dans l’atmosphère atteint les niveaux projetés pour le XXIᵉ siècle, la production augmenterait de 320 %.

Pollens et pollution : l’allergie aux « pollu-ens »

Dans l’épisode de notre podcast Inspirons ! « Etes-vous allergique aux pollu-ens », Isabella Annesi-Maesano, directrice de recherche à l’Inserm et professeur d’épidémiologie environnementale, éclaire nos auditeurs sur deux impacts concomitants de la pollution atmosphérique dans les allergies aux pollens.

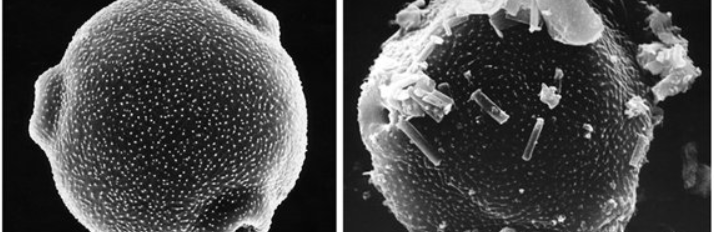

D’un côté, les polluants de l’air fragilisent l’individu et provoquent une irritation des muqueuses des voies aériennes et oculaires. Mais aussi une hyper réactivité bronchique, ce qui accroit la sensibilité des personnes prédisposées aux allergies.

De l’autre, ces mêmes polluants vont agir sur les aéroallergènes contenus dans les grains de pollens en s’attaquant à leur paroi externe. En libérant plus facilement les protéines allergisantes contenues dans leurs grains, ce phénomène augmente la caractère nocif et allergisant des pollens, qui pénètrent plus profondément les voies respiratoires. Les pics de pollution atmosphérique représentent donc un facteur aggravant des symptômes de la pollinose. Raison pour laquelle de nombreux spécialistes parlent désormais d’allergie aux « pollu-ens ». Soit, l’acronyme des mots « pollution » et « pollens ». Un mot qui devrait largement se répandre dans le vocable médical dans les années à venir.

En lien avec cet article

Podcast | Êtes-vous allergique aux « polluens » ?