Par Yann Channac Mongredien, Ingénieur d’études AtmoSud

Chaleur et pollution de l’air font partie des thèmes environnementaux et sanitaires qui reviennent chaque été. Mais quel lien entre les deux ? Toutes deux ont un impact indéniable sur la santé des populations les plus sensibles, et souvent des plus vulnérables, en particulier dans les zones urbaines. Leur combinaison est particulièrement problématique : la pollution aggrave notamment le bilan des vagues de chaleur[1]. Mais son impact sanitaire majeur est lié à son exposition chronique, sur le long terme, indépendamment des phénomènes météorologiques.

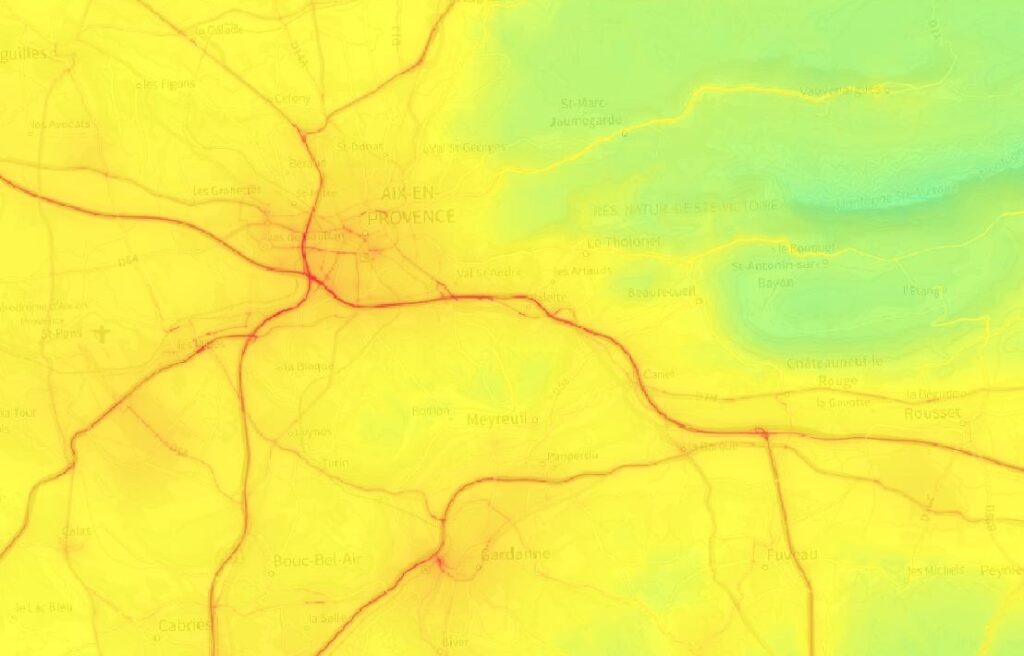

Les centres-villes ont la particularité de cumuler les deux vulnérabilités. C’est là que s’observent les effets du phénomène d’îlots de chaleur urbains, ainsi que les niveaux de pollution de l’air les plus élevés. Mais pour autant, et de façon à contrer les idées fausses, chaleur et pollution ne sont pas directement liées.

Du phénomène d’îlots de chaleur urbains au dérèglement climatique

L’îlot de chaleur urbain, ce phénomène qui témoigne de l’impact de la chaleur en ville, est lié à l’artificialisation et à la minéralisation des surfaces, souvent sombres, comme le bitume, qui favorisent l’absorption de l’énergie solaire par les bâtiments et le revêtement des sols. Il est aggravé par la présence des « appareils » qui génèrent de la chaleur : climatiseurs, véhicules thermiques, ceux servant à la cuisson… D’une manière générale, tous les supports qui consomment de l’énergie.

De son côté, la pollution atmosphérique accentue le problème de chaleur urbaine par le biais du dérèglement climatique. On parle ici d’un phénomène global, et non d’une spécificité locale, qui relève notamment de l’usage des énergies fossiles.

La pollution de l’air, elle, est présente toute l’année, du fait des émissions provenant des activités humaines. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, la chaleur ne l’accentue pas, elle l’améliore. Elle créé des mouvements verticaux dans l’air des villes (convections) qui entrainent les polluants en altitude, évitant qu’ils ne stagnent dans l’air ambiant pour être respirés par la population.

Pourquoi parle-t-on plus de pollution de l’air l’été ?

Tout simplement parce qu’en saison estivale, la pollution de l’air est plus « visible », se manifestant sous forme de pics de pollution photochimique (dits pics d’ozone). Dans ce cas, la chaleur ne joue qu’un maigre rôle d’accélérateur. Pour permettre ce changement de forme chimique, il faut certes du soleil, mais davantage pour ses UV que pour la chaleur qu’il génère. Et quand ces UV rencontrent les polluants issus des activités humaines, la pollution à l’ozone s’invite dans l’atmosphère. De quelles activités parle-t-on ? Au premier rang, le transport, l’industrie et leurs énergies fossiles (encore elles). A noter cependant : malgré sa couverture médiatique, l’ozone n’est qu’une forme de pollution dont l’impact sanitaire arrive loin derrière celui des particules en suspension.

De l’ozone qui provient pour grande partie d’ailleurs

Pour approfondir le lien entre dérèglement climatique et pollution photochimique, il faut aussi rappeler deux notions importantes. Tout d’abord, l’ozone est un gaz à effet de serre. Il est souvent omis des bilans parce que non émis directement par les activités humaines. Mais l’ozone contribue bien aux changements du climat en cours.

Ensuite, tout l’ozone observé en région Sud n’est pas produit directement à partir des émissions de notre territoire. Plus de la moitié est amené par des masses d’air provenant de l’extérieur de l’Europe. La pollution à l’ozone est donc un problème qui nécessite une gestion globale, et pas seulement locale, au même titre que les gaz à effets de serre (GES).

Un cocktail chimique à l’ozone présent aussi dans nos intérieurs

La pollution urbaine est un cocktail d’espèces chimiques, le plus souvent oxydantes et irritantes, qui se transforment au cours du temps. Ces transformations sont accélérées par l’apport d’énergie (chaleur et lumière). Si l’ozone est le polluant « star » de cette pollution aux multiples visages l’été, d’autres l’accompagnent : acide nitrique, nitrates organiques, particules ultrafines (PUF), péroxydes…

Penser que la pollution à l’ozone n’impacte que la qualité de l’air extérieur est une erreur. Ce cocktail de polluants n’a pas de frontière. Et encore moins celles imposées par les murs de nos intérieurs, où il se faufile principalement par les portes et fenêtres. Il est vrai qu’on ne retrouve quasiment pas d’ozone dans les bâtiments. Mais c’est parce qu’en pénétrant dans les intérieurs, l’ozone est consommé dans des réactions chimiques avec les surfaces qui produisent d’autres composés irritants. A l’image du formaldéhyde, bien connu des gestionnaires de qualité de l’air intérieur. Une raison de plus pour fermer les fenêtres durant les après-midis de fortes chaleurs, et préférer aérer la nuit et le matin.

Que faut-il retenir ?

Les ilots de chaleur urbains et la pollution photochimique ont les mêmes causes : les activités humaines. Ils ont tous deux des conséquences, principalement sur la santé des populations des centres-villes. En dehors de ces points communs, les mécanismes sont différents. L’ozone n’est qu’une des nombreuses formes de la pollution photochimique, et elle n’est pas celle qui cause le bilan sanitaire le plus élevé.