Par Damien Piga, directeur Relations extérieures et Innovation

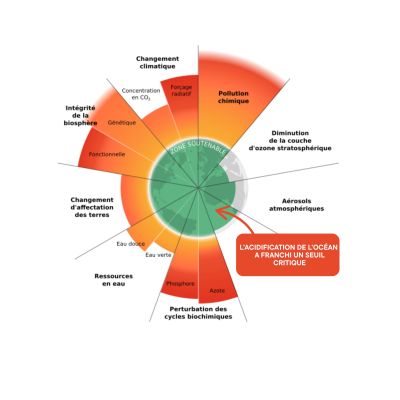

Avec l’ozone, ils font partie des deux limites planétaires dites encore non franchies : les aérosols atmosphériques. Quand l’acidité des océans vient de passer dans le rouge, et que la couche d’ozone se porte nettement mieux, les aérosols peuvent-ils rester en seuil non critique ? Pour tenter de répondre à cette question, il est utile de comprendre ce qu’ils sont et le rôle ambivalent qu’ils jouent dans la survie des habitants de la planète.

Le point de départ : des particules aux aérosols

Qui dit aérosols atmosphériques dit particules. Solides ou liquides, leur point commun est d’être en suspension dans toutes les couches de l’atmosphère. Des plus petites d’entre elles (quelques nanomètres, les particules ultrafines ou PUF) aux plus grosses (des dizaines de micromètres), les aérosols atmosphériques ne sont rien d’autre que des ensembles de particules. Si elles proviennent majoritairement de sources naturelles (activités volcaniques, embruns maritimes, incendies de forêts, érosion des sols…), une grande part est issue de nos activités humaines (combustion du charbon, du bois ou des produits pétroliers, transports terrestres, maritimes, aériens).

Leur nombre et leurs variétés sont en réalité immenses ! Sans compter les particules secondaires, soit la part des aérosols issue de la recombinaison des gaz entre eux dans l’atmosphère, dont une quantité importante provient des activités industrielles et agricoles et du transport maritime. Quelle que soit leur origine, les aérosols ont la capacité de pouvoir vivre longtemps en suspension dans l’atmosphère. Et parfois, pour leurs particules les plus fines, de voyager d’un continent à l’autre. Pour preuve, les panaches des incendies canadiens arrivés chez nous au début de l’été. Autant le savoir, les aérosols atmosphériques n’ont pas de frontière.

Le rôle essentiel des aérosols dans la vie sur terre

À ce stade, on peut déjà constater le lien que les aérosols entretiennent avec le changement climatique. Des sécheresses de sols et de forêts plus fréquentes et intenses, c’est plus d’érosion et d’inflammabilité. Mais les aérosols jouent aussi un rôle essentiel dans la vie sur terre. Notamment au travers du cycle de l’eau. Une fois déposée au sol et après avoir voyagé à la surface terrestre (sous-sol, milieu marin), l’eau va s’évaporer pour être réintroduite dans l’atmosphère en vapeur d’eau, donc sous forme de gaz. Pour condenser et se transformer à nouveau en gouttelettes, cette vapeur d’eau va devoir se fixer à un élément solide. Et c’est là qu’interviennent les aérosols, ces noyaux de condensation à l’origine de la formation des nuages. Les trainées blanches que l’on observe derrière les avions, contenant des particules issues de la combustion du kérosène dans l’atmosphère, c’est eux.

Les aérosols, des atténuateurs du réchauffement climatique

Ce rôle dans la formation des nuages explique aussi celui que jouent les aérosols atmosphériques dans la modification du climat. Ils contribuent en effet de façon indirecte à atténuer le réchauffement de l’atmosphère, en augmentant la densité des nuages et en favorisant la réflexion du rayonnement solaire. Comprendre ce phénomène permet de mieux cerner l’impact de certaines mesures et décisions. Comme celui des différentes règlementations sur la teneur en soufre des carburants, notamment dans le transport maritime. Si ces dernières ont bien contribué à réduire les concentrations en particules fines- et donc la formation des nuages-, elles ont participé de façon contradictoire à augmenter la température de l’atmosphère et des océans. Pour être efficaces, les mesures d’atténuation des émissions de particules dans l’atmosphère doivent donc être couplées à des mesures de réductions des gaz à effet de serre. L’urgence n’est pas de traiter l’une ou l’autre. Mais les deux de façon simultanée.

Trop d’aérosols tuent le climat… et la vie sur terre

Les aérosols et leurs particules jouent également un rôle direct dans le bilan radiatif terrestre. Soit, la différence entre l’énergie reçue et perdue par le système climatique de la terre (sol-atmosphère-océans). Suivant leur nature chimique, les particules vont avoir un effet contraire : réfléchir le rayonnement solaire et contribuer à refroidir l’atmosphère. Ou l’absorber et concourir à son échauffement. Dans un sens comme dans l’autre, cela signifie qu’une quantité d’aérosols trop importante dans l’atmosphère pourrait entrainer une modification profonde et irréversible de notre climat. Comme à la fin du Crétacé, durant la période d’extinction des dinosaures. Ou lors de la période du Cryogénien (glaciation Varanger), qui pourrait trouver son origine dans des concentrations très importantes d’aérosols dans l’atmosphère. Dans le cas d’un scénario catastrophe, ce phénomène pourrait conduire à un « hiver nucléaire », un refroidissement considérable de l’atmosphère dû aux nuages de poussière et de fumées consécutifs à une guerre thermonucléaire. Soit, le résultat d’une grande quantité d’aérosols dans la stratosphère.

Les aérosols, cause d’un fléau sanitaire

40 000 décès prématurés par an en France (Santé Publique France) dus à la pollution atmosphérique aux particules fines. Ce nombre traduit par lui-même le fléau sanitaire que représentent les aérosols atmosphériques. Quand les particules fines ont la capacité de pénétrer notre appareil respiratoire, les particules ultrafines parviennent à se frayer un chemin jusque dans nos alvéoles pulmonaires, avant de se répandre dans la circulation sanguine et d’atteindre nos cellules et nos organes. Asthme, diabète, accident vasculaires… Mais aussi affaiblissement de notre système immunitaire ou altération de nos fonctions cognitives… Les effets des aérosols atmosphériques sur notre santé sont multiples. Et aucun seuil de non risque sanitaire n’existe. Heureusement, les aérosols sont aussi de mieux en mieux appréhendés par la recherche. Je vous recommande vivement d’écouter les invités-experts de notre podcast Inspirons ! qui en parlent.

Charge en aérosols : l’absence de seuil limite officiel

Garants du climat d’un côté, au cœur d’un enjeu sanitaire de l’autre… Comment préserver cette limite planétaire que sont les aérosols atmosphériques ? L’équation n’est pas simple. D’autant qu’à ce jour, il n’existe pas de seuil limite officiel pour fixer la charge en aérosols dans l’atmosphère. Les études en cours essaient de définir cette AOD – Aerosol Optic Depth (épaisseur optique des aérosols) en étudiant la charge totale en particules sur l’ensemble de la colonne atmosphérique. Cette grandeur vise à mesurer l’atténuation du rayonnement solaire depuis le sol jusqu’au sommet de l’atmosphère. Ce qui signifie que pour l’heure, il n’est pas possible d’affirmer que la limite planétaire des aérosols atmosphériques a été, ou n’a pas été dépassée. En attendant de connaître la valeur de l’AOD, agir pour réduire les concentrations des aérosols est donc la seule manière de préserver ce « grand équilibre naturel de la terre » qu’ils représentent en tant que limite planétaire. Impossible ? Le protocole de Montréal a bien permis de reformer la couche d’ozone, non ?