Décryptage. Le Conseil d’Etat vient de dispenser l’Etat d’une nouvelle sanction financière en matière de pollution atmosphérique, estimant que la qualité de l’air s’améliore de façon constante dans l’Hexagone. Qu’en est-il en région Sud et au regard de la nouvelle Directive européenne sur la qualité de l’air ?

L’air s’améliore de façon constante en France. C’est sur ce constat que la plus haute instance administrative de France a épargné l’Etat, le 25 avril, de devoir s’acquitter d’une nouvelle astreinte financière pour dépassements des normes européennes de la qualité de l’air. Après l’avoir condamné à trois reprises (2021, 2022,2023) à verser une amende totale record de 40 millions d’euros pour inaction face à la pollution dans plusieurs grandes villes, le Conseil d’Etat estime cette fois que les actions déployées en faveur d’une meilleure qualité d’air dans l’Hexagone sont probantes. Pour les concentrations de particules fines (PM10), et surtout de dioxyde d’azote (NO2). Un gaz nocif pour la santé, émis principalement par le transport routier, l’industrie et le maritime.

Sur les 13 zones urbaines en dépassement pointées en 2017 par des associations de défense de l’environnement au début du contentieux, seules les agglomérations de Paris et de Lyon dépassent encore le seuil réglementaire européen de 40 µg/m³ de NO2 (microgrammes par mètre cube en concentration moyenne annuelle). La France respire donc globalement mieux. Mais il lui faudra accroître encore sa capacité respiratoire pour répondre au durcissement progressif des seuils de la nouvelle Directive européenne pour 2030 et 2050.

La population toujours exposée au NO2 dans plusieurs villes en région Sud

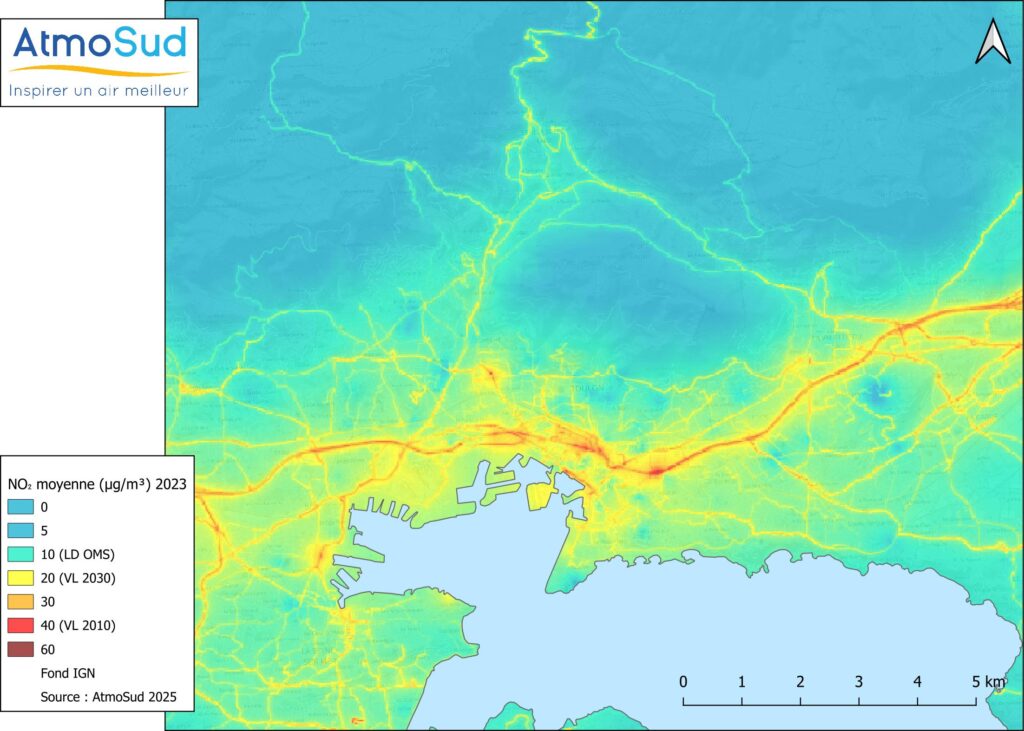

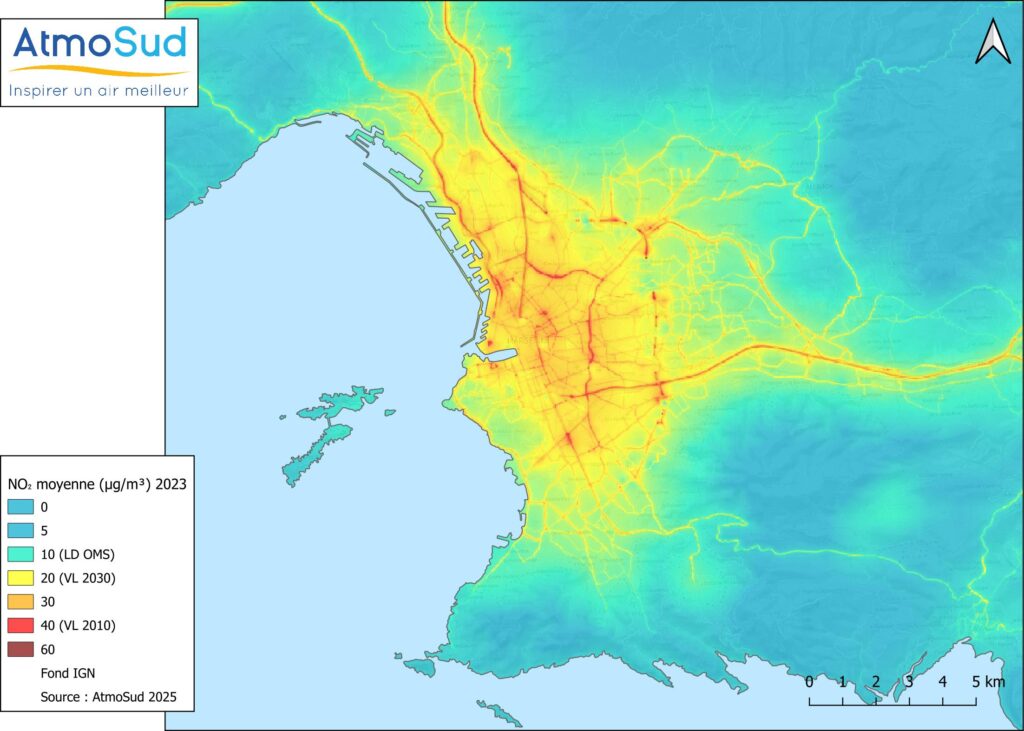

Et en région Sud, où en sommes-nous ? En dix ans (2013-2023), la qualité de l’air s’est incontestablement améliorée dans les principaux fiefs territoriaux. Les concentrations de dioxyde d’azote (NO2) et de particules fines (PM10) ont nettement reculé en vue de respecter les valeurs européennes en vigueur. Côté PM10, le 0% de dépassement s’impose sur l’ensemble de la région. Pour le dioxyde d’azote en revanche, certains territoires régionaux phares, bien qu’en net recul, ne sont toujours pas au rendez-vous des exigences européennes. C’est le cas de la Métropole Aix-Marseille-Provence, de la Métropole Nice Côte d’Azur et de la Métropole Toulon Provence Méditerranée. Des zones urbaines denses, situées à proximité des principaux axes routiers. Soit là où se concentrent les populations et les sources de pollution. 0,1% des habitants y vivent encore au-dessus des seuils européens réglementaires d’exposition.

- Part de la population vivant au-dessus des seuils réglementaires européens de NO2 (40 µg/m³)

| 2013 | 2023 | |

| Métropole Aix-Marseille-Provence | 90 000 personnes | ≤ 500 personnes |

| Métropole Nice Côte d’Azur | 101 000 personnes | ≤ 500 personnes |

| Métropole Toulon Provence Méditerranée | 6 000 personnes | ≤ 500 personnes |

Des dépassements en région Sud oubliés par le Conseil d’Etat ?

Pour qu’un dépassement des seuils soit avéré, la Directive européenne de la qualité de l’air de 2008 précise qu’il doit être constaté par une station de mesure durant trois années de suite sur cinq années consécutives. Or, si Nice et Marseille figuraient parmi les villes pointées du doigt par les associations environnementales au début du contentieux, elles s’en sont extraites depuis. A partir de 2019 pour Nice, et de 2020 pour Marseille, quand leurs concentrations polluantes en dioxyde d’azote (NO2) se sont rapprochées de la valeur européenne réglementaire.

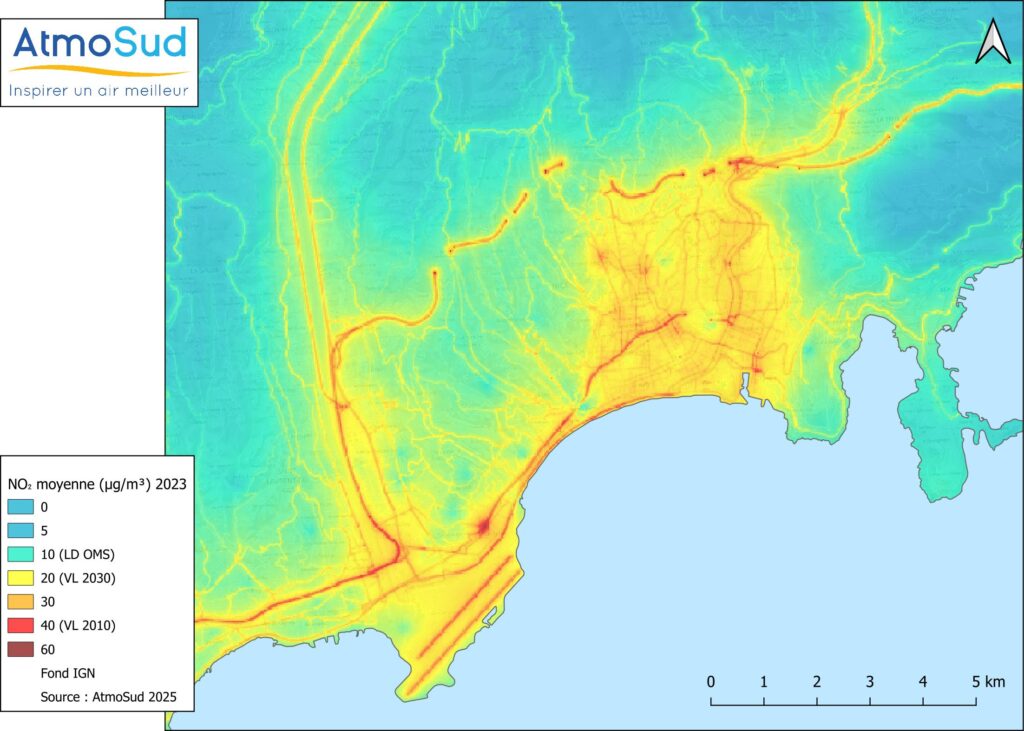

Grâce à la modélisation, reconnue comme outil d’observation dans la nouvelle Directive européenne, AtmoSud a analysé plus finement la situation. En s’appuyant sur les inventaires d’émissions, les modèles de chimie et de transport atmosphérique, et des observations de mesure toujours en cours, notre observatoire a pu produire des cartographies précises à 25 mètres. Elles ont fait ressortir les zones du territoire où les concentrations de dioxyde d’azote restent au-dessus des valeurs réglementaires en dépit des efforts fournis.

Des concentrations actuelles de NO2 en région Sud qui interrogent

Sur un territoire où le transport routier s’impose comme la principale source de pollution aux NOx derrière le maritime et l’industrie, la non-atteinte des seuils réglementaires dans ces trois agglomérations interroge. Si le dépassement de 0,1% peut paraître « dérisoire », il montre la difficulté pour ces territoires à s’aligner sur des valeurs portées par une Directive européenne de la qualité de l’air dont la mise en application date de 2010. En 15 ans, les Métropoles Aix-Marseille-Provence, Nice Côte d’Azur et de Toulon ne sont donc pas parvenues à être totalement dans les clous européens. On peut donc se demander comment elles arriveront à se conformer à de nouveaux référentiels amputés de moitié (20 µg/m³ de NO2 au lieu de 40 actuellement) en seulement cinq ans.

D’autant que ce questionnement concerne des enjeux sanitaires de la qualité de l’air bien réels en région Sud. En février dernier, Santé Publique France révélait que 4 100 décès prématurés dus à la pollution atmosphérique pourraient être évités chaque année en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dont 2 500 à Marseille (40 000 décès en France, 300 000 en Europe). Comme plusieurs milliers de cas de maladies respiratoires, cardiovasculaires et métaboliques.

Le plan de l’UE « zéro pollution » vise à réduire de 55 % le nombre des décès prématurés en 2030 et de 75% en 2050 par rapport à 2005.

Vers 100% de la population de la région Sud exposée en 2050 ?

Quel panorama de la qualité de l’air afficherait la région Sud si les seuils européens de 2030 devaient s’appliquer aujourd’hui ? Ce n’est plus 0,1% de la population qui vivrait au-dessus du seuil légal de dioxyde d’azote dans ces agglomérations. Mais 50,7% dans la Métropole Aix-Marseille-Provence, 42% dans la Métropole niçoise, et 8,5% dans la Métropole toulonnaise. A l’heure du « zéro pollution en 2050 » visé par l’Europe pour s’aligner sur les recommandations de l’OMS, les trois entités sudistes avoisineraient même les 100% de population exposée. De quoi s’interroger sur la pertinence d’une suppression des Zones à Faibles Emissions (ZFE), comme l’envisage le gouvernement.

- Part de la population exposée au NO2 en 2030 et 2050 sur base des valeurs actuelles

| 2030 | 2050 | |

| Métropole Aix-Marseille-Provence | 50,7% 443 000 personnes | 97% 846 000 personnes |

| Métropole Nice-Côte d’Azur | 42% 231 000 personnes | 83% 460 000 personnes |

| Métropole Toulon Provence Méditerranée | 8,5% 38 000 personnes | 83% 372 000 personnes |